« Chaque jour, j’apprends » : l’identité franco-africaine en France – reportage photo | France

[ad_1]

Ja première génération de citoyens afro-français nés en France après la loi de regroupement familial de 1976 est une génération qui lutte pour sa place entre le sentiment de non-appartenance et ses origines géographiques. Il s’agit d’un travail documentaire formé d’interviews, d’archives familiales et de portraits de femmes conscientes de leur lutte dans le pays.

La prochaine génération aura un chemin plus facile, car ses parents nés en France auront une connaissance de la bureaucratie française et du mode de vie.

Gladys

Gladys Kenfack, 41 ans, est responsable commerciale export. « Je pense que la vraie liberté que nous avons, c’est qu’aujourd’hui nous n’avons plus honte de nous moquer de nos parents », dit-elle. « C’est vrai qu’en Afrique, les parents et les anciens sont sacrés. Je pense que cette double culture traduit le fait que nous n’avons pas honte de nos parents. Nous reconnaissons leurs préjugés, mais nous arrivons à en parler sans que cela soit pris pour un manque de respect.

« Je pense qu’on a fait une vraie avancée ici, parce que toutes les vidéos que je vois sur TikTok ou sur Instagram de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui se moquent de l’accent de leur maman, qui se moquent du fait que maman ne comprend pas ce que le a dit prof, qui se moquent du fait qu’ils se fâchent très vite… Il y a dix ans, ça n’aurait pas été accepté, ça aurait été perçu comme un manque de respect. De nos jours, nous le faisons avec suffisamment d’amour et de respect pour nous moquer de leurs manières, et en même temps, nous reconnaissons leur valeur.

Fatoumata

Fatoumata Koné, 41 ans, est une femme politique d’Europe Écologie les Verts et présidente de la mairie de Paris. « C’était très difficile pour moi de voir que plus j’avançais vers des postes importants, moins il y avait de personnes issues de l’immigration. Il faut en faire trois fois plus pour percer, c’est très difficile », dit-elle.

« La première fois que j’ai vraiment ressenti ça, c’était à l’université. je me trouvais au [New Sorbonne University], au service communication. Pendant les cours, avec des centaines d’étudiants, il n’y avait même pas 10 personnes noires. Alors c’est vrai que c’est quelque chose qui nous interpelle. C’était la première fois que je sentais que c’était rassurant de discuter et de passer du temps avec des gens qui me ressemblaient davantage. Mais toujours avec ce questionnement : mais pourquoi, à chaque étape de ma vie, de mes études, plus je monte, moins il y avait des gens comme moi, des minorités visibles ? Cela m’a toujours dérangé.

« Je pense que ça m’a vraiment explosé au visage quand je suis devenu élu, surtout avec la violence des réseaux sociaux. C’est alors que j’ai été ramenée à mon image de femme noire, plusieurs personnes m’insultant. J’ai le sentiment qu’on m’a en fait reproché d’avoir des responsabilités. C’était la première fois que je me sentais vraiment pointé du doigt parce que j’étais noir. Je me suis dit : ‘Eh bien, c’est ça. En fait, ce que les gens voient, c’est avant tout une femme noire. Et c’est ça qui m’a posé problème, parce que ce n’était pas forcément un sentiment que j’avais dans ma vie.

Kheira

Kheira, 27 ans, est blogueuse, influenceuse mode et femme d’affaires. Elle a quitté un emploi pour ouvrir sa propre entreprise spécialisée dans les produits de restauration rapide africains.

« Quand on imagine la Parisienne, dans la version la plus clichée on imagine une fille svelte, blonde et très classe avec son petit sac Chanel. C’est à la fois drôle et pas drôle », dit-elle. « Parce que ce n’est pas du tout représentatif de la réalité. Une Parisienne, pour moi, c’est une fille qui vit à Paris, qui connaît la ville, ses lieux, donc ce n’est pas une question d’apparence. Il y a des Parisiennes comme ça, bien sûr, mais la Parisienne d’aujourd’hui se décline en plusieurs types.

« Je pense que nous avons peur de rêver. Nous avons peur de dire : « Je peux le faire. Car nous-mêmes dirons : non. Les gens autour de nous diront non, et ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez diront non. Il existe donc déjà plusieurs barrières. Je pense que la représentation permet de reprendre confiance.

« Aujourd’hui en France, il y a beaucoup de cultures différentes et elles ont toutes leur place. C’est la richesse de ce pays d’avoir plusieurs cultures qui cohabitent. Demain, les enfants de ces cultures iront à l’école ensemble. Il y a des couples mixtes, de cultures différentes, qui se forment. Toutes les cultures sont là, et nous devons toutes les représenter.

Assa

« Chaque jour, je construis. Chaque jour, j’apprends. Chaque jour, j’essaie de construire mon identité. C’est un peu compliqué, mais nous essayons », explique Assa.

« [Women who move to France] ne connaissent que leurs maris mais elles doivent apprendre à vivre ici, avec toute la culture française, et s’adapter à la langue, au climat, au système, à son fonctionnement, aux soins de santé et à toute la paperasserie. Alors comment scolariser un enfant en France. Par exemple, quand ils ont des enfants qui vont à l’école. En Afrique ils avaient l’école mais ce n’était pas la même chose. En France, tous les matins à telle heure il faut être là. Pour les femmes qui ne savent même pas lire l’heure, ce n’est pas évident. Ensuite, vous avez l’enfant qui apprend des choses à la maison et à l’école, elle apprend d’autres choses. Ce n’est pas la même chose. Les langues ont des mots totalement différents. Je me souviens qu’à la maternelle et à la maison c’était totalement différent.

« C’était une différence considérable, qui amenait parfois des difficultés parce que les parents immigrants ne parlaient pas français et ne pouvaient donc pas corriger les devoirs. Et même d’être impliqué dans la scolarité de l’enfant, quand par exemple un enseignant convoque les parents. D’abord, ils ne comprenaient pas la langue, et parfois, même si les mères comprenaient, elles ne savaient pas comment faire. C’est ‘ma fille ne réussit pas à l’école, que dois-je faire ? Je ne sais pas comment enseigner, peut-être que je n’ai pas les moyens de lui enseigner. Mais je pense que pour la question de la deuxième génération, pour nos enfants, ce sera complètement différent.»

Coumba

Coumba Doucouré, 30 ans, est technicienne en chimie. « Je ne vois pas l’intérêt d’être ici, ça m’ennuie de venir, mais je viens pour les enfants », dit-elle.

L’école publique a joué un rôle important dans l’introduction de la culture, de la politique et de la langue françaises à la première génération de jeunes en France. De nombreux traumatismes sont également dus au traitement différent et au manque de soutien des élèves issus de parents immigrés. L’école a parfois été le lieu où les enfants ont vraiment vécu le racisme, parfois avec un langage très violent.

Laetitia

Laetitia Ngoto, 35 ans, est productrice d’événements et programmatrice culturelle. Elle a fondé Art Press Yourself, un événement dédié aux citoyens afro-français.

Aissé

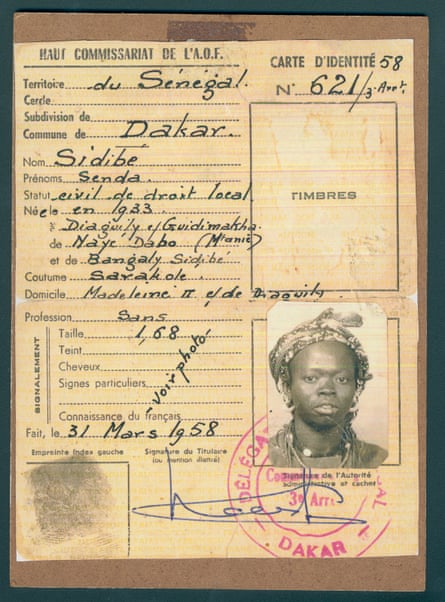

Aissé N’Diaye, 41 ans, est créateur de mode et travaille également à la récupération d’images anciennes et d’histoires de familles africaines.

« Quand je vais en Afrique, dans mon pays d’origine, dans mon village, ou même quand je vais en Afrique en général, les gens pensent que je suis française », dit-elle. « Ils ne me diront jamais ‘toi l’Africain’ ou ‘toi le Mauritanien’ ou ‘toi le Soninké’. Ils m’appelleront toujours français. C’est dans ces moments-là que je me sens français.

« C’est paradoxal et même un peu schizophrène parce que je me sens totalement africain. Mais ici en France, nous sommes considérés comme des Africains et non comme des Français. C’est-à-dire que nous sommes considérés comme des citoyens de seconde classe, même si nous sommes aussi considérés comme des Français à cause – ou grâce à – de nos papiers. Il y a donc ce double standard en matière d’image qui est parfois difficile.

[ad_2]